機能性成分とは?健康との関係や機能性表示食品の検査・研究・分析なら機能性植物研究所

2025年4月8日

「健康に良い食品を選びたいけれど、どのような基準で選んだらよいの?」

「機能性表示食品の届け出をしたいが、科学的根拠、関与成分の含有量などをどう示せばいいのか分からない」

健康を意識する消費者や健康食品メーカーの開発担当者にとって、食品の「機能性」を正しく理解し、活用することは欠かせません。

では、食品に含まれる機能性成分にはどのようなものがあり、健康維持にどう貢献するのでしょうか?

実際に、ポリフェノール、リコピン、グルコラファニン、イソチオシアネートなどの機能性成分について、多くの研究が報告されています。

この記事では、機能性表示食品の概要。分析を支援する機関について詳しく解説します。

機能性成分と健康維持の重要性

健康維持には栄養バランスの取れた食事が欠かせませんが、食品には特定の機能を持つ成分が含まれています。

ここでは、食品に含まれる機能性成分とは何か、その特徴について詳しく説明します。

食品に含まれる機能性成分とは?

普段の食事から、知らず知らずのうちに様々な「機能性成分」を毎日摂取していることをご存じでしょうか?

たとえば、トマトの代表的な機能性成分であるリコピン(カロテノイド類)には、抗酸化作用があることが報告されています。

また、大豆に含まれるイソフラボンは、女性の健康維持をサポートする可能性が報告されています。

このように、食品に含まれる「機能性成分」は、私たちの健康維持に深く関わる存在です。

機能性成分の定義と種類

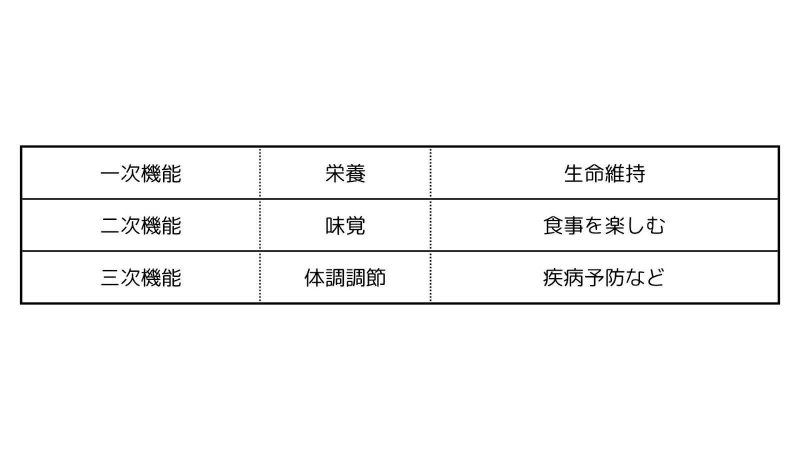

機能性成分とは、食品に含まれる成分のうち、三次機能として生体調節機能に関与する食品成分を指します。

【食品の三次機能とは??】

体調を整えるなど、生体調節機能(生体制御、疾病の防止、疾病の回復など)に関与する機能のことです。

三次機能は生命活動に必須ではありませんが、

- 抗酸化作用

- 発がん性物質など有害物質の作用を緩和させる

- 整腸作用

- 血糖値の上昇抑制

などの効果が期待されます。

健康への影響について

機能性成分は、私たちの健康維持や疾病予防にどのような影響を与えるのでしょうか?

たとえば抗酸化作用のあるリコピンは肌の健康維持や血管の健康をサポートする可能性が研究されています。

また、腸内環境を整える乳酸菌は、腸内環境を整え、健康維持をサポートする可能性があります。

このように、機能性成分の摂取は、日常生活のさまざまな場面で私たちの健康をサポートしてくれるのです。

食品に含まれる代表的な機能性成分

食品にはさまざまな機能性成分が含まれており、健康維持や疾病予防に重要な役割を果たしています。

ここでは、代表的な機能性成分を紹介します。

- ポリフェノール(カテキン、アントシアニン、イソフラボン、カカオポリフェノールなど)

→ 抗酸化作用、健康維持のサポート - 食物繊維(水溶性食物繊維、不溶性食物繊維)

→ 腸内環境の改善、整腸作用 - ビタミン(ビタミンC、D、Eなど)

→ 免疫や骨、皮膚など健康的な体づくりをサポートします。 - ミネラル(カルシウム、鉄、カリウムなど)

→ 骨の強化、貧血予防、体内の水分バランス調整をサポート。 - オメガ3脂肪酸(DHA、EPA、α‐リノレン酸など)

→ 血流改善・心脳の健康維持。 - カロテノイド(βカロテン、ルテイン、リコピンなど)

→ 目の健康維持をサポートします。 - アミノ酸・機能性成分(GABA、アルギニン、バリン、ロイシン、イソロイシンなど)

→ 筋肉の維持やリラックス効果、血圧の安定に関与。

機能性表示食品の研究状況

機能性表示食品は2015年に導入されて以来、多くの企業が参入し、市場は拡大を続けています。ここでは、機能性表示食品の役割を解説します。

機能性表示食品の役割

機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります(消費者庁のホームページより抜粋)。

これにより、消費者は自分の健康ニーズに合った商品を選択できるようになりました。

企業側にとっても、商品の機能性を消費者へ直接的にアピールできるため、消費者の訴求力が向上し、プロモーションの幅が広がっています。

また、一般的な健康食品だけではなく、生鮮食品も機能性表示が届け出ができるようになり、農業関係の食品メーカーや農業生産者の関心も高まっています。

特定の機能性成分の研究

機能性表示食品の普及に伴い、食品に含まれる機能性成分(関与成分)の測定方法に関する研究が進められています。

ここでは、機能性表示食品に関する最新の報告についてご紹介します。

機能性表示食品に関する最新の報告

近年機能性表示食品の市場は拡大し、新たな機能性成分の研究成果が次々と活用されています。

特に、生活習慣病の予防や認知機能の改善に関する研究が進み、それらの成分を含む食品の届出件数も増えています。

さらに生鮮食品にも機能性表示が可能になり、農作物や水産物への応用も期待されています。

一方で、機能性を表示するためには科学的な根拠が必要です。

食品に含まれる成分の正確なデータが求められ、食事アセスメントの精度向上やデータベースの充実が課題となっています。

今後の研究が進めば、より多くの食品に機能性表示が認められ、私たちの選択肢もさらに広がるかもしれません。

これからの動向に注目です。

イソフラボンと健康維持の関連性

イソフラボンは、大豆などに含まれるポリフェノールの一種で、エストロゲンに似た働きを持つ成分です。

イソフラボンが持つ具体的な健康効果について詳しく見ていきましょう。

イソフラボンの健康効果

イソフラボンには、抗酸化作用や血管を健康に保つ働きがあると考えられています。

また、女性ホルモンの一種であるエストロゲンに似た働きを持ち、ホルモンバランスの乱れによる不調を和らげる効果も期待されています。

他にも、更年期に起こるホットフラッシュや気分の不安定さ、骨密度の低下を防ぐ働きもあると考えられています。

実際、イソフラボンの摂取と健康維持の関連性について研究が進められており、イソフラボンの健康効果を裏付けています。

イソフラボンを含む食品の例

イソフラボンは大豆製品に多く含まれています。

- 大豆製品

‐ きな粉

‐ 湯葉

‐ 味噌

‐ 醤油

‐ 納豆

‐ 豆腐

発酵食品である味噌や納豆は、イソフラボンとともに腸内環境を整える働きも期待できます。

日本人にとっては、なじみ深い食品が多いですね。

食事にうまく取り入れながら、健康維持に役立てましょう。

カロテノイドの抗酸化作用

体の老化や生活習慣病の原因の一つとされる活性酸素。

これを抑える働きを持つのが、抗酸化作用を持つカロテノイドです。

特に、ルテインやリコピン、β-カロテンは目や肌、血管の健康維持に役立つことが知られています。

では、カロテノイドにはどのような種類があり、それぞれどんな働きをするのでしょうか?

カロテノイドの種類と作用

カロテノイドには多くの種類があり、それぞれ異なる健康効果を持ちます。

代表的なものは以下の通りです。

- β-カロテン(にんじん・かぼちゃなど)

→ 体内でビタミンAに変換され、視力や免疫機能をサポート。 - リコピン(トマト・スイカなど)

→ 強い抗酸化作用を持ち、動脈硬化や紫外線ダメージからの保護に貢献。 - ルテイン・ゼアキサンチン(ほうれん草・ケールなど)

→ 目の黄斑部に多く存在し、ブルーライトから目を守る。 - アスタキサンチン(鮭・エビなど)

→ 抗酸化力が非常に強く、筋肉疲労回復や肌の健康維持に効果的。

これらのカロテノイドは脂溶性のため、油と一緒に摂取することで吸収率が高まりますよ。

健康維持におけるカロテノイドの重要性

カロテノイドは、私たちの健康維持において欠かせない成分です。特に、目の健康・免疫力向上・肌の老化予防 に役立つことが明らかになっています。

- 目の健康

→ ルテインやゼアキサンチンは、加齢黄斑変性や白内障の予防に貢献します。 - 免疫力向上

→β-カロテンはビタミンAの供給源として、体の健康維持に関わります。 - 肌の老化予防

→ リコピンやアスタキサンチンは肌の健康維持をサポートする可能性があります。

このように、カロテノイドは体内で重要な役割を果たし、病気予防や美容の面でも高い効果が期待されます。

ポリフェノールの健康への期待

ポリフェノールは、植物に含まれる天然成分で、強い抗酸化作用を持つことで知られています。

ここでは、ポリフェノールの具体的な効果について詳しくご紹介します。

ポリフェノールの効果と作用

ポリフェノールには抗酸化作用があり、健康維持をサポートする可能性が研究されています。

ただし、ポリフェノールは体内に長期間蓄積されにくいため、こまめに摂取することが重要です。

また、ポリフェノールは種類によって異なる機能を持ち、それぞれの健康効果が期待されています。

- アントシアニン(ブルーベリー・なす)

→ アントシアニンは目の健康維持をサポートする可能性があります。 - カテキン(緑茶・紅茶)

→ カテキンには抗酸化作用があり、健康維持に役立つ可能性があります。 - カカオポリフェノール(チョコレート・ココア)

→ 健康的な血流と肌の健康維持に関わる可能性があります。 - ルチン(そば・柑橘類)

→ 毛細血管を強化し、血流を改善。 - イソフラボン(大豆・豆乳)

→ エストロゲンに似た働きを持ち、更年期症状の緩和に貢献。

ポリフェノールを含む食品一覧

ポリフェノールは、日常的に摂取しやすい食品に多く含まれています。

バランスよく取り入れ、健康維持に役立てましょう。

- 飲み物

赤ワイン、コーヒー、緑茶、紅茶、烏龍茶、麦茶、フルーツジュース - 野菜・果物

トマト・野菜ジュース、ごぼう、ほうれん草、ブロッコリー、ブドウ - 大豆製品

豆乳、大豆、納豆

特にカテキンを含む緑茶や、カカオポリフェノールを含むココア、赤ワインは、手軽に摂取できる食品として人気があります。

骨の健康を維持する食品

骨は私たちの体を支える大切な組織ですが、年齢とともにその密度や強度が低下し、骨折リスクが高まります。

健康な骨を維持するには、食事から適切な栄養を摂取することが重要です。

では、具体的にどのような成分が骨の健康維持に役立つのでしょうか。

骨に良いとされる機能性成分

骨の健康を維持するためには、カルシウム・コラーゲン・ビタミンKが重要な役割を果たします。

- カルシウム

→ 骨の主成分となるミネラルで、骨の強度を維持するために不可欠。 - コラーゲン

→ 骨の土台を形成し、ミネラルと結びつくことで弾力性を持たせる。骨の約半分を占める重要な成分。 - ビタミンK

→ 骨のコラーゲンを蓄積し、骨質を向上させる。さらに、「オステオカルシン」というタンパク質の分泌を促し、骨の代謝を適切に保つ働きがある。

特にコラーゲンとカルシウムのバランスが取れていることが、丈夫な骨を作るために不可欠です。

また、ビタミンKがこれらの成分の働きをサポートすることで、骨密度を高め、骨折リスクを低減すると考えられています。

骨の健康に関する研究と結果

近年の研究により、カルシウムとビタミンDの適切な摂取は、骨密度の維持や骨折リスクの低減に効果があると確認されました。

また、イソフラボンはエストロゲンと似た作用を持ち、閉経後の女性の骨密度維持に有効とされています。

コラーゲンペプチドも骨の強度と密度を高め、高齢者の骨折予防に貢献することが報告されています。

さらに、ビタミンKは骨形成を促し、カルシウムの沈着を助けることで骨密度維持に関与する成分として注目されています。

機能性成分を多く含む食品の例

機能性成分を多く含む食品としては、以下のようなものが挙げられます。

普段の食生活に、上手に取り入れてみましょう。

- 乳酸菌が豊富な発酵乳製品

→腸内環境を整え、便通改善や免疫機能のサポート。 - オメガ3脂肪酸が豊富な青魚

→血液循環の改善や心血管系の健康維持に寄与。 - カテキンを含む緑茶

→体内の活性酸素の除去や脂肪燃焼の促進。 - 大豆イソフラボンを含む大豆製品

→ホルモンバランスの調整や骨の健康維持に貢献。 - アントシアニンを豊富に含むベリー類

→老化防止や血管保護。

機能性成分の分析と検査は機能性植物研究所へ

「この機能性成分、本当に効果があるのか?」

科学的根拠がなければ、消費者の信頼も得られません。

機能性植物研究所では、高度な分析技術を基に、市場ニーズに対応する確かな技術サービスを提供しています。

「分析データをもとに新たな訴求ポイントを見出したい」

「機能性表示の取得をスムーズに進めたい」

そんな企業・研究機関の皆様へ、成功へ導く確かなデータをお届けします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

【参考】

5.成果 第1章 機能性成分等新たな健康の維持増進に関わる成分の分析に対するニーズ調査|文部科学省